合格者にインタビュー!vol.02

全国で活躍されている在宅看護指導士をご紹介いたします。

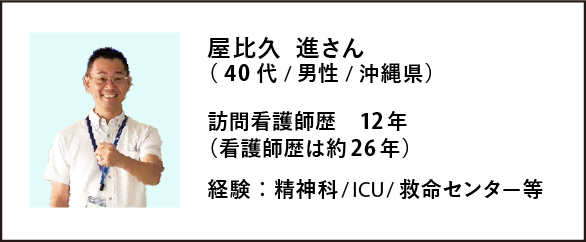

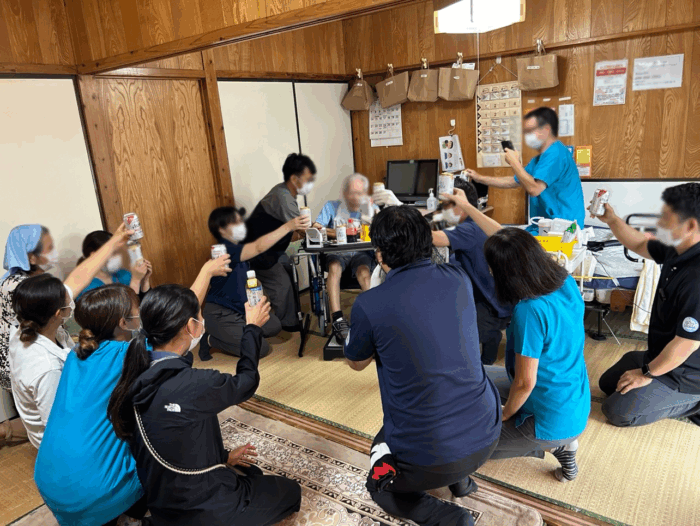

今回は、スタッフと一丸になって心不全管理や嚥下機能の回復に取り組まれている、沖縄のしなさき訪問看護ステーションの代表 屋比久 進さんにお話をお伺いしました。

訪問看護師になった1年目からすでに管理者として働かれていた屋比久さん。まだまだ地域での心不全管理が浸透していない頃から、スタッフと同じベクトルを意識して取り組んできたそうです。そのステーションの熱い活動は新聞記事にも取り上げられるほど。在宅看護指導士として熱いメッセージを届けてくれました。

訪問看護師としてスタートしたときから管理者に!

-屋比久さんが訪問看護師をはじめたきっかけは何ですか

集中治療室で働いていたときの同僚が訪問看護ステーションを立ち上げて、手伝ってくれないかという話をいただいたのがきっかけです。

-その時は一緒に立ち上げるスタッフとして誘われたのですか?

いえ、誘われたのはステーションを立ち上げ後の間もない時期だったのですが、いきなり管理者として来てくれないかと言われました。管理者として右も左もわからない状態だったのですが、そのうち同僚に「やる気があるのだったら自分でもステーション立ち上げてみたらどう」って言ってくれることがあって、2011年に独立しました。

-その同僚の方がとても屋比久さんの能力を買われていたのですね。でも訪問看護ステーションが新たに開業となると、ライバルになったりするのではないかと思ったのですが。

私は当時、名古屋にいたのですが、名古屋は地域が広いし、訪問の領域を被らないように配慮しました。その後、地元の沖縄でもステーションを立ち上げました。立ち上げ当初は名古屋と沖縄を2週間おきに往復していたのですが、コロナ禍で他県との行き来が難しくなったことと、名古屋のステーションが10年目という節目を迎えて、後輩がステーションを引き継いでくれたのです。私も自分の家族のことなどを考えて、今は生まれ育った沖縄のステーションに専念しています。

同じベクトルを持つ仲間と活動できるステーションへ

-今のステーションはどのようなメンバーで構成されていますか

看護師は常勤4名、パート勤務が4名、理学療法士5名、ケアマネジャー4名、事務員1名が在籍しています。医療職者の年齢層は30代が8名、40代5名です。

-ケアマネジャーの数が多く、豊富な職種で構成されているステーションだと思ったのですが、人員を募集する時は、どのようなことを考えておられるのですか?

実はできるだけステーションの敷居を高くしたいなと思っていまして。

というのは、このステーションでは、まだまだ地域で浸透していない10年前から、心不全管理に取り組んできました。当時、琉球大学病院の循環器の患者さんは、約3割の方が再入院を繰り返していました。病院から在宅で何とかできないかと相談があり、連携することになったのです。

当時、全員が心不全管理に自信があったわけではなかったので、大学病院で研修を受けることもありました。また、私達が取り組んでいることを研修会や学会で発表したり、市民病院でお話をさせていただいたりなど積極的に活動してきました。心不全管理は在宅でできるものだということを、皆さんに知ってほしい。だからこのステーションで働く人は、同じベクトルを向いて一緒に活動できる人が望ましいと思っています。

-そうなのですね。なかなか人手が足らず、維持することが難しいというステーションをよくお聞きします。しなさき訪問看護ステーションでは、強い一貫した信念を持ちながら看護をされていて、学びとスキルアップを継続しているから、良い人材が集まるのだなと思いました。

あとは、つながりも大切だと思っています。スタッフのパートナーに声をかけて来てくれることや、友人のつながりで来てくれることがあります。私達の活動に理解を示してくれる人が自然と集まるようになりました。

最強のチーム力で患者さんのケアを考える

-それはステーションの風土がとてもよいからなのだと思います。では、ステーションの良いと思うところを教えてください。

このステーションはチーム力が最強だと思っています。私が意識していることは、一人が単独で動くのではなく、皆が一緒になって、質の良いサービスを提供することが、訪問看護の質を高めるということです。みんなで一緒に事業所を作り上げていくという感じです。例えば、各自が全体のスケジュールを意識していて、問題が起こったときは、自主的にフォローに入れますよと言ってきてくれます。ちょっとした病状の変化や気になることをみんなでアセスメントができるようなチームですね。

また、スタッフそれぞれが専門の資格を取るなど、学習をする意識が高いです。

よく主治医に遠慮して、考えたことを伝えることが難しいというような悩みがありますが、自分たちでしっかりアセスメントをした上で、「私達はこう思うのですが、先生はいかがでしょうか」とお伝えするようにしています。するとあのステーションは報告書のときだけではなく、きちんとアセスメントをしたうえで連絡してくれると信頼が高まり、連携しやすくなっていると感じます。

-とても熱心に訪問をされているのを感じます。指示待ちではなく、しっかりとした意見を持ってコミュニケーションを取ることで、より強固な連携ができるということですね。

そうです。ある時パーキンソン病で胃瘻を増設したけれど、どうしても口から食べたいという患者さんがいらっしゃって、ご家族も私達も何とかしてあげたいと思っていました。そんなある日、スタッフが摂食嚥下障害看護認定看護師の研修がとても良かったので、直接、指導をしてもらいたいという希望がありました。そこで業務提携を結び、講義や同行訪問をしていただきました。

その後看護師と理学療法士がそれぞれに役割分担と業務を整理したうえでケアをする、というのを半年繰り返した結果、嚥下機能が回復し、ペースト食を口にすることができるようになったのです。みんなで利用者さんに何ができるかって真剣に取り組んでいるからだと思いました。

-それは素晴らしいですね。経営者でもある屋比久さんも、利用者さんのために最善を尽くしたいという思いがあるからこそ、スタッフのやる気を支援できるのですね。

経費はかかりましたが、それ以上のものを得ることができました。(※このエピソードは2024年12月の琉球新報で記事になっています。)

-現在、ステーションでお困りのことはありますか

高齢の独居やご夫婦で、ご家族から協力を得ることが困難な患者さんは難しいと感じます。心不全管理というのは、在宅での自己管理がとても重要になってきます。しかし、長年、料理をしたことがない人はどうしても手軽なカップラーメンなどを食べてしまいます。宅配のお弁当では味に飽きてしまい、ご自分の好きなものを食べてしまうので、水分や塩分の管理が難しいです。

-そうですね。そういった方はヘルパーさんが介入している場合が多いのですが、ヘルパーさんは生活支援のためにいらっしゃるので、ご本人さんにこれがほしいから買ってきてほしいと言われると、買い物にいかなければならないですしね。

ヘルパーさんに食事管理をお願いすることは難しいですが、ノートを使って購入した食料品や水分量の記載、情報交換などを積極的に行いたいですね。

-スタッフ同士や地域の方との連絡手段はどうされているのですか

スマートフォンを使ってチャットや電話をしています。心不全の患者さんでは簡易な12誘導心電図検査を行い、主治医にデータを送る場合もあります。エルゴメータを用いた運動時の心電図を送ることもあります。

-より細かい心不全のケアにも活かしているのですね。

台風時の訪問は命がけ!

-沖縄は台風が頻回に来る場所だと思うのですが、実際に来たときの訪問はどうされているのですか

台風が直撃したときは、本当に強風で飛ばされてしまうぐらい勢いがあります。その時は、まず、どうしても行かなければならない人をピックアップします。男性スタッフの力を借りて運転を手伝ってもらい、二人で訪問を行い、極力短時間で訪問するなどの工夫をしています。けれども、どうしてもスタッフが危険と感じた場合は、僕自身が命を張って訪問します。

-そうなのですね。皆さんの命がけの訪問には本当に頭が下がります。

-最後に、全国の在宅看護指導士の方にメッセージをお願いします。

僕は在宅看護指導士という資格を持っていると、「ああ、この資格を持っている人なら安心して在宅ですごせるな」と思われる資格に成長していただきたいなと思っています。

訪問看護はもちろん病気のケアもそうですけれども、その人の生活や人生を支えていくというのが中心になります。病院で勤務していたときよりも「ありがとう」という感謝の言葉が、自分の心で輝くことが増えたと感じます。そういった喜びを一緒に分かち合いたいと思っています。

-ありがとうございます。きっと在宅看護指導士が頷いている言葉だと思います。

今後も熱い活動を応援しています。

在宅看護指導士認定試験

「在宅看護指導士」は、在宅看護・訪問看護の視点に特化した知識とスキルを学び、人・組織・地域を育てる専門資格です。

訪問看護師であれば知っておきたい、緊急性の見極め方から家族支援、訪問看護事業の運営、リスク管理などを包括的に学習します。

訪問看護に魅せられている方、訪問看護に飛び込んでみたい方、管理を任されている方に、おすすめです。