看取りケアとは?看取り期の症状の経過と実践的な看護・介護の方法についても解説

在宅看護指導士認定試験

人生の最終段階に寄り添う看取りケアには、本人と家族の両方に深い意味があります。看取りケアは、限られた時間を穏やかに過ごしていくためにとても大切なケアです。

本記事では、看取りケアの方法や、家族への寄り添い方を現場視点で紹介していきます。

看取りとは?終末期におけるターミナルケアと緩和ケアとの違い

看取りとは、病気や老衰で最期を迎える人に対して人生の最期まで尊厳ある生活を送るために治療をするのではなく、周りのひとたちがケアをして見守ることです。

似ている言葉に「ターミナルケア」と「緩和ケア」があり、いずれもケアを指す言葉ですが、内容は異なります。

ターミナルケアとは

もともと終末期とは「人生の最期の時期」を指す言葉です。ターミナルケアとは、終末期における医療・看護・介護のことで、積極的な延命治療よりも苦痛緩和や精神的安定を優先させます。

緩和ケアとは

緩和ケアは、がん疾患にかかわらず、すべての生命を脅かす病に対して行われるものであり、積極的に治療をしているときから、合併症などの苦痛を予防し、和らげるために介入するほうがよいという考え方です。

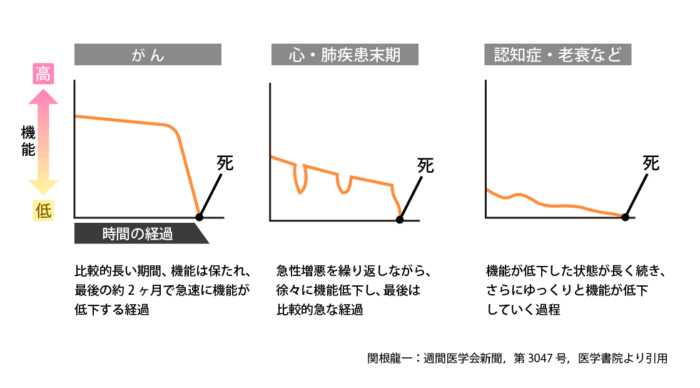

看取り期の症状の経過

人が死に至るまでの経過は、基礎疾患により3つに分類されます。

たとえば、がん終末期であれば、亡くなる2~3か月前までは大きな障害なく日常生活を送れますが、

亡くなる1~2か月前から急激にADLが低下し、日常生活に大きな支障をきたします。

実際の看取りケア

患者が人生の最期まで尊厳ある生活を送るためには、患者本人へのケアはもちろん、家族に対しても悲嘆や不安に寄り添い、喪失を受けとめられるよう支えるケアが重要です。

本人のケア

痛みのケア

鎮痛の目標は、主に以下の3つです。

・痛みがなく、よく眠れる

・安静時に痛みがない

・身体を動かしても痛みが強くならない

本人の状態に合わせて、飲み薬、座薬、注射薬を使い分ける、もしくは組み合わせて使用するようにしましょう。

口腔ケア

看取り期を迎えた患者や利用者は唾液分泌量が低下し、舌や粘膜がスムーズに動かなくなることで痛みを伴いやすいです。口腔ケアをすることで苦痛緩和につながります。

・口腔乾燥

保湿剤を口腔全体に塗布しておくと効果的です。しかし、よく処方されているアズノールは、皮膚面に対しての保湿効果はあるものの、口腔内に対しての保湿効果は期待できないため、その人に適した保湿剤はなにか、薬剤師に相談すると良いでしょう。

・剥離上皮・痰の除去

痰などの付着物を無理に剝がそうとすると、出血したり痛みを伴います。

スポンジブラシを用いて口腔内全体を保湿し、付着物を柔らかくしたのち、水で湿らした不織布を歯ブラシに巻き付けて除去すると、粘膜を傷つけずに除去しやすくなります。

死前喘鳴への対応

死前喘鳴の原因は、気道を閉塞していることによるゴロゴロした音です。

気道閉塞の原因は、

・唾液の飲み込みが困難

・意識レベル低下による舌根沈下

・鼻づまり

・水分過剰や全身性浮腫による舌の腫大

などが挙げられます。

死前喘鳴を呈する方のほとんどは意識が高度に低下しているため、苦しさを感じることはほとんどありません。

意識があり、苦しさを感じている場合の対応としては、

・頭部の軽い後屈、側臥位にする

:分泌物、舌根沈下の影響を少なくします。

・口腔ケア

:意識がない場合は苦痛に感じていないため、無理に行う必要はありません。

・吸引

:愛護的に行い分泌物を除去します。頻回な吸引は、かえって本人の苦しさを増す可能性があるためお勧めできません。

栄養管理

食事・水分とも摂取量は減っていきますが、本人が苦痛を感じることはほとんどありません。脱水傾向となることで本人が苦しむことはなく、むしろ余分な水分がないことで浮腫や倦怠感の軽減につながります。

口喝を訴える場合は、氷菓、氷片、スプレーボトルに水分を入れて噴射するのもよいでしょう。絶食の場合は、味覚のみ楽しんで、その後に吐き出すことも可能です。

褥瘡予防

自力での体位交換が困難になった場合には、褥瘡予防のために定期的な体位交換を行いましょう。痛みや呼吸苦がある場合は、体位交換そのものに苦痛を伴うため、マッサージや定期的な除圧で対応するとよいでしょう。

バイタルサイン測定

ある調査では、亡くなる前日まで血圧や脈拍に変化が見られない患者が多く、それだけで死亡する時期を予測することは難しいことが分かっています。看取り期では、多くの患者に、血圧の低下・脈拍の増加から徐々に低下・酸素飽和度の低下・体温の上昇が現れますが、このようなバイタルサインの変化は自然な過程の一つです。看取り期のバイタル測定において大切なことは、数値の変化ではなく、患者自身が「自分は死を待つだけでなく、看てもらえている」という安心感を得ることです。

匂いの対策

臨死期には、排泄臭、口臭、体臭、創傷臭などの特有の臭いを引き起こします。苦痛に感じないためにも、定期的なオムツ交換、口腔ケア、清拭、消臭剤、空気清浄機などを使用して対策を行いましょう。

マッサージと声かけ

聴覚と触覚は最後まで残る感覚だと言われています。たとえ意識レベルが低下し、昏睡状態であっても、声掛けを忘れてはいけません。家族にもマッサージを勧めることで悲嘆ケアにつながります。

家族へのケア

状態を正確に伝える

徐々に状態が悪くなる本人をみていると、家族はさまざまな不安を感じます。医療者から患者の状態・予後について家族と共有することで、家族は残りの時間をどう過ごしていきたいを一緒に考えられるようになります。

家族のニーズの把握

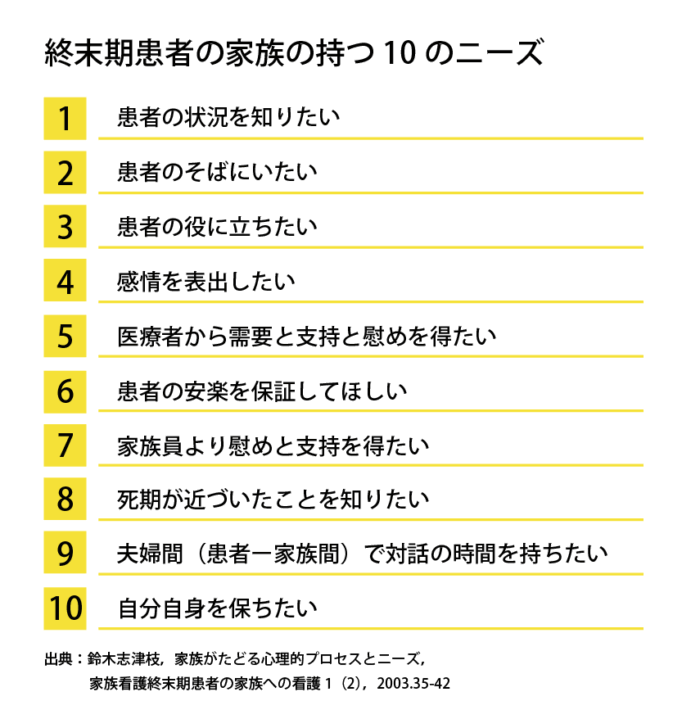

終末期患者の家族は、患者の病状の理解や受容ができず、さまざまなニーズを持っていると言われています。

下の表は、終末期患者の家族にある10のニーズを明らかにしたものです。

これらの家族のニーズを踏まえ、不安に寄り添った支援を行うことが重要です。

グリーフケア

グリーフとは、日本語で「悲嘆」を意味します。グリーフケアは「喪失の悲嘆:大切なものを失くした深い悲しみ」を抱えた方へのケアのことを言います。

グリーフケアにおいて大切な心構えとしては、

- 追い越さないこと

深い悲しみを抱えた人の気持ちを追い越してはいけません。無理に何かを言うことや質問したりする必要はありません。ただそこに「いる」ことで、深い思いやりをもった静かな見守りはいつか届きます。

- 信じること

その人が備え持つ回復する力や困難を生き抜く力を自他ともに信じましょう。

看取りを行う場所

厚生労働省の「人生の最終段階における医療の普及・啓発の在り方に関する検討会」が2017年末に実施した調査では、国民の63.5%が「自宅で最期を迎えたい」と希望しています。しかし、2020年の死亡者のうち、在宅死の割合は15.7%で、68.3%は病院で亡くなっています。

病院、在宅、介護施設のそれぞれの特徴を見ていきましょう。

病院

病院は、医師や看護師、栄養士、薬剤師、理学療法士などから専門的なケアを受けられ、ナースコールを押せば医療スタッフがすぐ来てくれます。本人の身体的な苦痛を最大限減らして最期を迎える事ができ、本人や家族の負担を大幅に軽減出来るという利点があります。

介護施設

介護施設は病院ほどの専門的な医療は受けられませんが、介護福祉士、ヘルパーなどの介護スタッフによって十分なケアを受けられ、病院と同様に、本人や家族の負担軽減が出来ます。

自宅

本人が慣れ親しんだ自宅であれば、快適にくつろぎながら、自分の思うように過ごすことができます。家族がいる人なら、家族や親しい人達が側にいてあげることができることで孤独感を感じにくく、入院よりも費用が抑えられます。

自宅であれば、可能な限り本人の希望に沿ったサポートが行え、本人の意思を尊重することが出来るという利点もあります。ただし、家族や、身近な人達の看護・介護負担が大きくなる場合があります。そのため介護保険や医療保険などのサービス、訪問診療などを利用し、安心した自宅での生活を支援することが必要です。

まとめ

いかがだったでしょうか。

看取りケアは、本人と家族が最期まで尊厳を守り、穏やかに過ごすための大切なケアです。限られた時間をどう過ごすかは、本人だけでなく家族にとっても大きな意味を持ちます。

ぜひ明日からのケアに生かしていきましょう。

参考

1) 日本終末期ケア協会公式テキスト編集部(編). 家族ケア専門士 公式テキスト. アステッキホールディングス株式会社. 2024.

2)森田達也・白土明美(著). エビデンスからわかる 患者と家族に届く緩和ケア. 医学書院. 2016.

3)野嶋佐由美・渡辺裕子(編). 家族看護選書 第5巻 終末期の家族看護・グリーフケア. 日本看護協会出版会. 2012.

4)長崎市医師会(編).大切な人の穏やかな旅たちのために 専門職向け 看取りのパンフレット.

https://www.city.nagasaki.lg.jp

/uploaded/attachment/38999.pdf

最終アクセス日:2025年9月1日

在宅看護指導士認定試験

「在宅看護指導士」は、在宅看護・訪問看護の視点に特化した知識とスキルを学び、人・組織・地域を育てる専門資格です。

訪問看護師であれば知っておきたい、緊急性の見極め方から家族支援、訪問看護事業の運営、リスク管理などを包括的に学習します。

訪問看護に魅せられている方、訪問看護に飛び込んでみたい方、管理を任されている方に、おすすめです。